阿蘇草原再生協議会会長 高橋 佳孝

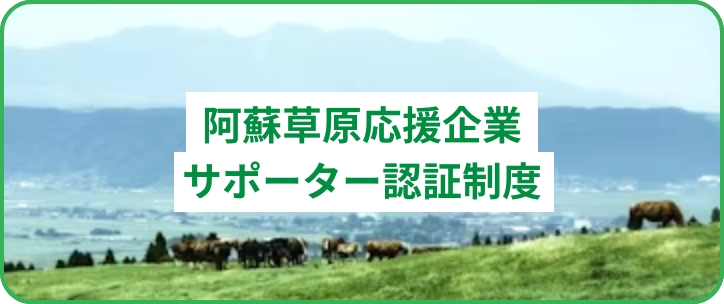

私たちを魅了する阿蘇の草原は、ただ雄大で美しいだけの風景ではありません。一万年以上の歴史をもつ「文化的景観(Cultural Landscape)」として、阿蘇に暮らす人々が代々守り続けてきた、かけがえのない自然と暮らしの結晶です。

その象徴といえる野焼きや防火帯づくりは、単なる草原維持の作業にとどまらず、地域の誇りや知恵、そして次の世代への責任が込められた営みです。しかし、この営みは現在、担い手不足により大きな曲がり角にさしかかっています。このまま野焼きの担い手が減り続ければ、美しい草原は茫々とした山林に戻り、色鮮やかな野の花をいだく広大な風景も消えてしまうかもしれません。

このような状況のなかで設立された本九州の水を育む阿蘇の守り手基金は、地域の努力に光を当て、継続的な支援を行うための大きな一歩です。これまで草原維持に尽力してきた牧野組合や地域の皆様に対して、経済的・社会的支援を充実させることで、草原の維持再生に対する地域の意欲や取り組みの持続力が高まることを、私たちは心から期待しています。

阿蘇草原再生協議会では「草原という宝を自らの手で守り、次世代に引き継ぐ」という強い思いのもと、地元の牧野組合や自治体と企業、市民団体など多様な立場の人々と力を合わせ、知恵を寄せ合って草原の維持再生に取り組んで参りました。今回の基金設立は、こうした協働の輪をさらに広げ、草原管理の新たな未来を切り拓く大きな契機となると確信しています。

阿蘇の大地は火山活動によってつくられ、雨水を地中に染み込ませやすい特徴をもっています。そこに広がる草原は、水をあまり消費しないことに加え、蒸発散による水分の損失も少ないため、地下水を育むうえで極めて重要な役割を果たしています。このような背景から、阿蘇草原再生協議会では関係機関に対して、草原の保全を地域の水管理の柱として位置づけるよう働きかけてきました。今回の九州の水を育む阿蘇の守り手基金にも、その考え方が反映されています。

この基金は、草原が提供する多様な生態系サービスに対して対価を支払う「PES(Payment for Ecosystem Services:生態系サービスへの支払い)」の一つの試金石といえる取り組みです。水源涵養の機能を基軸としながらも、炭素の固定や生物多様性の保全、阿蘇らしい文化的景観の維持、農畜産業を通じた地域経済への貢献、さらには防災・減災に至るまで、草原が支えている多面的な価値を社会全体で支える仕組みへと発展していく期待を背負うものでもあります。

この基金が、草原を支える地域の皆様への確かな支援の仕組みとして定着し、多様な主体の協働を促す「礎」あるいは「プラットフォーム」として根付いていくことを、私たちは強く願っています。

阿蘇草原再生協議会としても 地域の皆様をはじめ企業、自治体、そして全国の多くの方々とともに、阿蘇の草原を未来へとつなぐ歩みを、今後も力強く進めて参ります。